■ 王中宇 游敏

众所周知,两次世界经济大危机都出乎西方主流经济学家和政治当局的意料之外,这就深刻地反映了西方经济学理论与其社会实践存在严重的背离和难以克服的内在矛盾。为此,我们在学习、借鉴和应用西方社会经济学理论的过程中,不仅要深刻地反思和解剖其主流经济学理论存在的内在缺陷,更重要的还在于必须清醒地认识到:只有立足于中国自己的现实,通过有批判地吸收和积极开展自身的经济学理论创新,才能更好地为深化改革开放、为推进社会主义市场经济服务。本文结合我国经济发展中的一些实际数据,揭示西方经济学中关于“一般均衡论”、“货币中性说”、“迷失的货币”、“货币需求函数”等理论的明显缺陷,同时也说明国内一些学者由于受西方经济学理论框架的影响,从市场原教旨主义到“货币信用周期”与“风险偏好”等理论应用的不足之处,进而指出我国当前开展经济学理论创新的逻辑途径和现实的迫切性。

一般均衡论是主流经济学界的核心理论框架之一,这一理论的实质是论证资本主义经济体能自发地达到均衡状态,并有自发的能力去矫正失衡。由此,也就推理论证了资本主义经济体制的合理性和“万寿无疆”的发展逻辑。然而,2007年次贷危机引爆的全球金融危机,使全球经济处于衰退和动荡之中,时至今天依然令人忐忑不安、把握不定,不少学者乃至美国的格林斯潘还认为危机具有不可预见性。那么如何看待资本主义的经济危机,如何看待西方主流经济学理论,国内不少学者对此作出过分析,比较著名的有2013年原中金公司首席经济学家彭文生出版的《渐行渐远的红利——寻找中国新平衡》(以下简称《中国新平衡》)一书,该书试图从理论分析的角度为深受危机冲击而焦虑不安的人们带来一线曙光。

此书一经出版就获得国内主流经济学界的广泛好评。全国人大财经委副主任原中国人民银行副行长吴晓灵、全国人大常委社科院人口研究所所长蔡昉、全国政协委员清华大学经济管理学院教授前央行货币政策委员会委员李稻葵、中国国际金融公司董事总经理黄海洲等,均出面推荐(见《中国新平衡》2013年5月20日财经网)。可见彭文生的观点在相当大的程度上代表了国内主流经济学界应用西方经济学理论分析框架对我国经济现状和趋势把脉的分析方法和思路。为此我们认为有必要就此展开理论和学术争鸣,以期看清西方经济学理论中一些习以为常的理论框架的不足甚至谬误之处,进而为我国经济学理论创新破除迷信、扫清障碍。

一、为什么货币中性说不对

彭文生先生在该书中指出:“在金融危机前的30年,主流的政策研究和市场分析框架有一个重要假设:货币信用中长期来讲是中性的,只影响通胀,只要通胀控制住了,宏观经济就没有大的不平衡。”(见《中国新平衡》一书的前言),对此他提出了质疑:“经济学界对主流理念的最大反思是其对资产价格和货币信用周期的特殊性重视不够”。“金融危机再次提醒人们,资产价格和货币信用结合起来,有超越增长和通胀短周期波动的重大影响。正确理解我国货币信用大幅扩张的含义,对判断未来的经济走势至关重要”(同上)。

我们认为彭文生先生明确地提出“货币中性”的假设不符合实际,而且“资产价格和货币信用”对判断经济的走势至关重要,这无疑是一个重要而正确的观点。大家知道“货币中性”假设是不少西方经济学理论分析框架的重要基石之一,如果这一假设不成立,原因是什么?我们如果抽掉这块基石,西方经济学理论框架又会怎样呢?下面我们结合《中国新平衡》一书的一些观点逐步展开分析。

所谓“货币中性”来源于美国的经济学家费雪(Irving Fisher 1867—1947)于1919年提出的费雪方程式:MV=PY.其中M为货币发行总量,V为货币流通速度,P为价格,Y为可交易财富,这成为货币数量理论的基础,是如今大学经济学教科书的主要教条之一。根据这个教条,价格由货币发行总量M、货币流通速度V、可交易财富Y决定:P=MV/Y. 亦即,如果货币流通速度V不变,价格由货币发行总量和可交易财富决定。增发货币只是等比例地影响价格,不影响可交易财富——经济体的总产出。这就是“货币中性”假设的由来。所以各国的宏观经济调控当局主要集中于通胀率(即价格),认为“只要通胀控制住了,宏观经济就没有大的不平衡”(同上)。

这个假设是否成立,本可用统计数据检验之。遗憾的是国内主流经济学界一直在这个教条下分析我国宏观经济的各种实践问题,也至今未见有人用我国经济的真实数据去检验它一下。

费雪公式描述的是货币发行总量、可交易财富和价格间的关系。

检验这个关系就需要找到可以表征M(货币发行总量),Y(可交易财富),P(价格)的统计数据。由于这个公式讨论的是整个经济体,故表征这些量的统计数据应是宏观数据。

在统计体系中,货币发行总量M被称为M2,它被分解为三个部分:流通中的现金M0、活期存款、准货币。其中的准货币为金融机构的各类存款(除活期外),银行需为之付利息,因而必须将其贷出以赚取更高的利息,否则银行将无法维持。活期存款的利息率很低,经常赶不上通胀率,它更可能对应于暂存的购买力。而流通中的现金M0直接用于购买商品和服务,它对应于社会购买力。因此我们需要同时对这三类货币检验费雪公式成立与否。

在宏观经济中表征可交易财富的,首先是国内生产总值GDP。它是一个国家(国界范围内)所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和服务的市场价值。统计年鉴中的GDP(当年价)是用当年价格水平来表示财富的货币价值总量。换而言之,可用GDP(当年价)来近似表征费雪公式中的PY。

然而,从使用的角度看GDP,它由三个部分构成,最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口。其中的货物和服务净出口为出口与进口之差,占GDP的比重很小,且有正有负,明显不符合费雪公式的要求。资本形成的决策也不完全依赖自由市场,其形成的资本存量也不必然被投入交易,因而未必符合费雪公式中的作为可交易财富PY的内涵。倒是最终消费支出主要进入市场流通,比较起来可能更符合费雪公式描述的机制。

所以我们先用最终消费支出表征可交易财富Y。统计年鉴中的最终消费支出(当年价)是用当年价格水平来表示财富的货币价值总量。也就是说,可用最终消费(当年价)表征费雪公式中的PY是比较合适的。

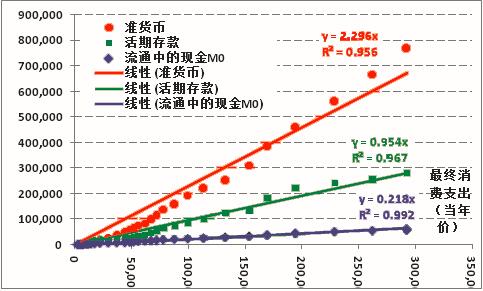

用统计数据检验的实际结果见图01:纵横轴单位都为亿元

图01:费雪公式检验1

数据显示:流通中的现金M0的判定系数R2(统计学通用术语)高达0.992,样本点几乎全在趋势线上,可见流通中的现金M0基本上满足费雪公式。活期存款的判定系数R2为0.967,样本点偏离趋势线,说它满足费雪公式已经比较勉强了。准货币(其他存款)的判定系数R2更低,仅0.956,样本点明显偏离趋势线,且有系统性的偏差。可见它基本不满足费雪公式。

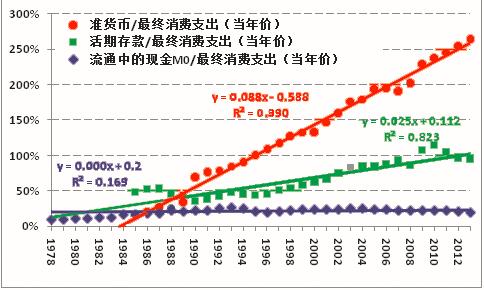

换一个角度看得更清楚。费雪公式导出的M/PY =1/V,放到这里就是货币/最终消费支出(当年价)为某个常数。数据检验结果见图02:

图02:费雪公式检2(最终消费支出)横轴单位为年

数据显示,只有流通中的现金/最终消费支出(当年价)近似于一个常数,活期存款/最终消费支出(当年价)显然不是常数,而准货币/最终消费支出(当年价)则更不是常数。

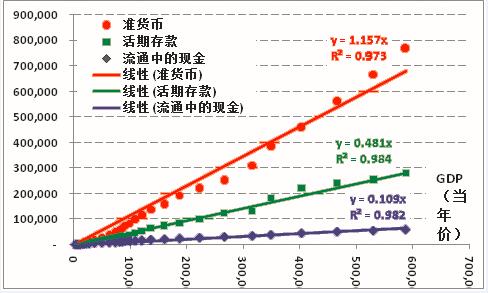

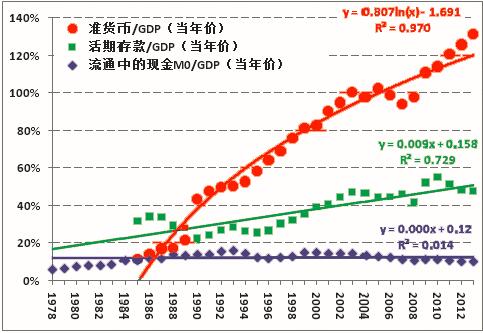

我们还可用GDP代替最终消费支出作类似的检验。统计年鉴中的GDP(当年价),相当于以不变价格计的GDP乘以GDP平减指数。用统计数据检验的实际结果见图03、图04:

图03:费雪公式检验1(GDP),横轴单位为亿

图04:费雪公式检验2(GDP)纵横轴单位为年

数据同样显示:用GDP检验得出的结果与用最终消费支出检验的结果类似。

可见,被主流经济学一锅煮的货币发行总量M2,实际上由三个部分组成,它们有完全不同的经济属性。其中,流通中的现金M0大体满足费雪公式,在经济体中主要扮演“交易媒介”的作用。而准货币基本与费雪公式无关。由于银行需向储户支付利息,故而必须用其挣得更高的利息,才能维持银行的运转。可见这部分货币的实质是逐利资金,它不在乎作为交易媒介的功能,而在意于“以钱生钱”。至于活期存款,介于二者之间,更可能扮演暂存购买力的角色。由此可见,简单地将货币发行总量M2视为交易媒介,是明显脱离现实的。

而这一假设脱离现实的程度,取决于三者占货币发行总量M2的份额:

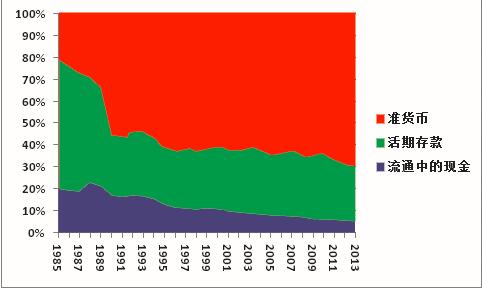

图05:货币构成演化

数据显示:流通中的现金M0占比最高的年份(1988)也仅有22.97%,其占比一路下滑,到2013年仅为5.29%。用它仅仅充当交易媒介的属性来代表整个货币发行总量M2的属性,其数字和功能属性怎能不严重脱离现实呢?

而准货币的占比从1990起就突破了50%,到1995年突破60%,到2013年竟高达69.52%!亦即货币发行总量M2中有7成是逐利资金!换而言之,是逐利资金及其拥有者的偏好,在主导着货币发行总量的属性。由此可见,货币的本质已经不再是主流经济学家们声称的交易媒介,而是拥有资本者(国有资本可以因为国家的整体利益而例外)的逐利工具。当资本拥有者以追逐货币积累为核心目标时,他们自己也就必然成了货币拜物教的教徒,而这类能带来剩余价值的价值的就是具有人格化的资本。

由此反思我们的经济学教科书和一些主流经济学者,确实是在缺乏立足于事实实证检验的情况下,就埋头跟着费雪、弗里德曼等经济学大师们亦步亦趋,从而被国际经济危机弄得晕头转向,无法真正把握和揭示危机的真相,这就不足为奇了。当然也有不少学者如彭文生先生等已经从宏观经济事实中发现了“货币中性”的不对,可惜又在为什么不对的问题分析上落入了西方经济学概念和框架窠臼。

二、从“迷失的货币”、“货币需求函数”看西方经济学理论的扭曲和迷失

事实上,西方经济学家们也早就发现货币发行总量不满足费雪公式。有意思的是,他们不去质疑费雪公式,不去分析货币的构成与作用,而是问:货币发行量长期明显高于GDP的增长,却没有引起明显的通货膨胀,那超发的货币跑到哪里去了?百思不得其解的西方经济学家们称之为“货币的迷失”,意指货币增量中无法用经济增长和通货膨胀解释的部分。于是,我们的一些主流经济学家们也亦步亦趋地讨论起“货币的迷失”的问题来,相关论文在经济金融类刊物上可谓连篇累牍。

凯恩斯、弗里得曼、麦金农等人试图用各种因素解释货币需求量,涉及到的因素包括总财富、国内利率和通货膨胀率、股票市场、经济预期、制度和经济变革对货币需求的影响等等。由此提出了“货币需求函数”的概念。国内外经济学家们用复杂的数学工具研究“货币需求函数”,但均未能提高对货币需求的预测能力,只是得出了“货币需求函数”不稳定的判断。这从本质上讲只是对现象的另一种表述,而没作出任何实质性的解释。但这却不妨碍他们提出“货币主义”,正是基于这个主义,弗里德曼倡导“货币数量规则”,将货币发行量作为货币政策的中介目标--“名义锚”,即意图通过调控货币发行量,来保持经济的平稳增长和社会的稳定。

然而“货币需求函数不稳定”使央行无法确定合理的货币发行量指标,这迫使许多国家的央行放弃了这一目标。上世纪90年代,新西兰最早试验“通货膨胀目标制”,以预订的通货膨胀率目标为货币政策的中介目标:根据通货膨胀率与预定目标的差距来决定货币发行量的收缩与扩张。此后加拿大、英国、瑞典、芬兰、智利、韩国、波兰、巴西、匈牙利、罗马尼亚等国家都纷纷效仿。

而全世界最大的经济体美国,以联邦基金利率为宏观经济的操作目标,其理论基础是“泰勒规则”(Taylor 1993年),Taylor认为,真实利率是唯一能和实际产出以及价格水平保持长期稳定关系的变量。因此央行应根据通胀率和总产出实际值与目标值间的差距来调节联邦基金利率的走势。不同于“通货膨胀目标制”,“泰勒规则”关注的是利率。

“通货膨胀目标制”的隐含假设是:经济体存在一个合理的通胀率,应据此调控货币发行。“泰勒规则”的隐含假设是:真实利率决定了实际产出与价格水平,且存在一个利率水平,在此水平上,全社会的产出与价格是可接受的。

而广州大学的邓宏发现,通胀率与利率高度相关,相关系数高达 0.9(见邓宏《利率与通货膨胀率关系的实证分析》广州大学学报·社会科学版第8卷第3期2009年3月)。可见无论“通货膨胀目标制”还是“泰勒规则”,其本质是试图控制全社会的资本平均利润率。利润率太低资本拥有者将失去投资的动力,而利润率太高,将导致高通胀,社会将难以承受。央行的目标就是找到一个双方都能承受的水平,引导经济体平稳运行。

至此各国的宏观调控事实上已经背离了费雪和弗里得曼的理论。纯粹靠经验,在社会承受的通胀率和资本家追逐的利润率之间走钢丝。政府宏观调控事实上都不同程度地沦为只顾眼前利益的机会主义者和经验主义者,因为他们没有清晰而被实证的理论指导,只能在黑暗中用各种理论进行包装和自圆其说。而西方主流经济学家们的摸索更由于受形而上学思维方式和理论的指导而在现实中有意无意地忽视了追逐利润即以钱生钱的资本,结果却是不自觉地将整个社会经济体不断地引向危机的悬崖。

结合上述我国的数据实证分析,我们就能看清洞明所谓“货币的迷失”是一个地地道道的伪问题。所谓“货币需求函数”不稳定是因为货币的主体职能根本就不是中性的“交易媒介”了,它当然不可能满足费雪公式。它的不稳定实际只是“以钱生钱”者在贪婪与恐惧之间摆动的生动反映。作为以钱生钱的逐利资金,它有自己的逻辑,这就是“利润极大化”的原则。可以讲利润极大化机制是资本主义经济体的本质特征,无视这个本质特征,将经济学分析框架建立在根本不可能成立的“货币中性”上,这就是西方主流经济学理论严重违背客观事实的谬误之一。也正因为如此,西方主流经济学界才对经济危机毫无预见能力。反之,这是我们深化经济改革和推动经济发展必须从理论上澄清和实践中引起警惕的前车之鉴。

三、市场原教旨主义的出路必然将走向资本炒作和经济危机

2007年的次贷危机,被现实证明这是资本主义经济体系再次走到了悬崖的边缘,世界经济跌下来后,理论界至今在政府失灵和市场失灵之间莫衷一是地争论而答不成共识,看不到出路。而在2007年,主流经济学家们还曾乐观地认为这只是一次规模稍大的调整。直到2008年20日美国政府要求国会批准一项总额达7000亿美元救市计划,不少美国经济学家们仍认为,应等待他们坚信不疑的市场机制来解决问题,122位经济学家联名致信国会,反对7000亿美元的救援计划。他们宣称:“从本质上讲,为了使短期的崩溃中止而弱化这些市场是非常短视的。”(《美国122位经济学家联名反对7000亿美元的救市计划》中广网 2008-09-25)。国家特殊津贴获得者、中银国际控股有限公司首席经济学家曹远征显然认同这一观点:

“目前的美国金融危机还是属于金融现象,是金融衍生品的发展出现了问题,而商业银行传统的业务如清算、支付、存储等还没有受到破坏。从这个角度讲,没有必要认为这个问题是很严重的,一些金融机构倒掉是允许的。”(《国内金融体系受到直接冲击很小》广州日报 2008-09-17)

复旦大学经济学院金融学教授孙立坚则乐观地宣称:

“美国政府已经责成高盛和大摩这两家最后的投资银行向健全的商业银行体系转换,将其中的一部分业务和人力回归到传统的支持实体经济领域上来。这意味着美国投资银行控制华尔街创造的金融财富的‘辉煌’时代宣告结束,从而将彻底告别滥用金融创新所带来的‘虚假的繁荣’的投融资环境,世界经济将重新回到平衡有序的发展轨道中来。”(孙立坚《美国7000亿美元救市的副作用太大》 2008-09-23《东方早报》)

当世界经济已经掉入深池7年多后,我们应该看出,这深池本身就是“通货膨胀目标制”和“泰勒规则”挖出来的。按这样的调控准则,只要通胀尚可容忍,就可以增发货币,完全无需考虑全社会的货币发行总量与可交易财富间的平衡。于是货币增长率持续高于GDP增长率,多年积累起来,造就了一个深深的陷阱——在现有的价格水平下,巨大的货币存量根本不可能对应于现有的可交易财富。当然一些西方经济体也在不断地转移矛盾,寻找新的出路。即千方百计地通过资本输出、金融衍生品的包装、炒作大宗商品交易,寻找新的猎物和资本增值的机会。

通过上述分析,我们可以一针见血地指出:导致这一陷阱的就是前述“迷失的货币”。统计数据已经告诉我们,在货币发行总量M2中,增长最快并已经取得绝对多数地位的是逐利资金——准货币。它的目的是以钱生钱,而不是消费,因而它们不会直接反映到普通消费品的价格上,但总是通过房地产、石油、金融衍生品、汇市、股市等兴风作浪。为此,我们需要结合我国的实际情况,认清金融领域的这一经济现象,即是早期逐利资金主要通过实体经济赚钱,但很快实体经济就不能满足其胃口。在我国经济发展历程中其转折点有三:

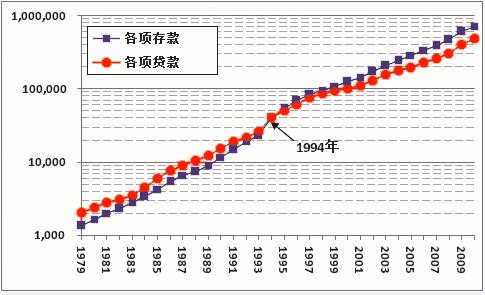

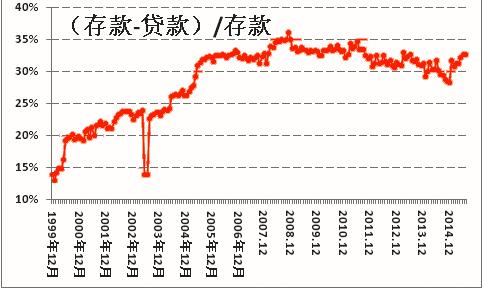

其一,金融机构自1994年从贷存差转为存贷差(见图06),此后存贷差逐年扩大,到2008年11月竟高达36.04%(见图07)。此后当局推行4万亿财政刺激政策,才遏制了其继续攀升,但从2008年8月到2015年7月,存贷差均值高仍居32.23%。意味着有约1/3的存款不可能从实体经济得到其利润。

图06:存、贷差的转换

图07:(存款-贷款)/存款

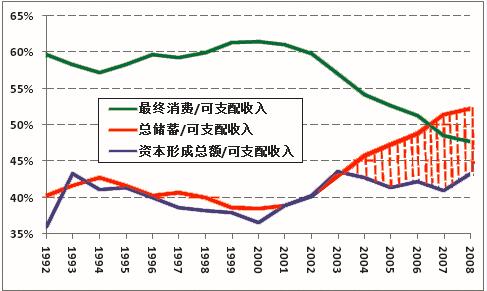

其二,资本过剩。2003年以前,储蓄率和投资率差异不大,但2003年后,储蓄率系统性地高于投资率,且两者差距持续扩大,意味着存在大量的储蓄无法转化为投资。(见图08)

图08:资本过剩的发生

其三,金融脱媒。2005年,金融界感到了金融脱媒的沉重压力,靠存贷利差为银行提供的生存空间越来越窄,“商业银行面临资产方和负债方变革的双重挑战,‘金融脱媒’现象使得商业银行面临业务经营方式的转型。”(李倩《金融脱媒深化 四大银行寻求对策》 2005年08月17日《金融时报》)

因此,在这样的背景下,各国金融资本实际都遵循着同样的规律,这些超发的货币不得不在实体经济外寻找账面利润。这就是资本市场、房地产、影子银行疯狂的根源。而金融自由化首先就是为这些资本提供更广阔的舞台,它们的本质上是炒作,而且要炒作就难免越滚越大,否则就无法维持。为了维持这种炒作,一些经济学家们还创造了各种理论为之泡沫辩护。但是,泡沫终归是泡沫,一旦到了无法维持的地步,就必然破灭。且泡沫吹得越大,破灭越惨烈。随着泡沫的破裂,整个经济就必然陷入危机。当前,这就是我们必须防范于未然,认清资本运行的必然规律,把好金融改革关的关键。

科技是第一生产力,有没有核心竞争力、能不能在群雄逐鹿的市场竞争中有立足之地,关键是看企业的核心技术。

无论是否要突破60岁大限,无论人事调整如何推进,关键是在有一定规则的前提下习惯于弹性思维。国外的退休制...