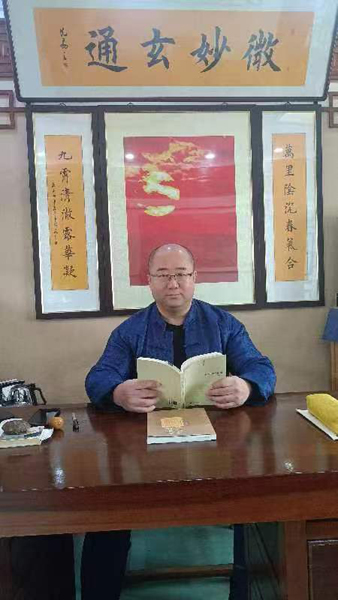

在三晋大地上,有这样一位医生:他从太原走出,在北京求学,在省城坚守三十年,始终将中医作为毕生的事业。他就是山西省商业供销职工医院中医科主任朱卫兵。

朱卫兵出生于山西太原,1993年考入北京中医药大学,开启了系统学习中医的道路。大学四年的沉淀,使他不仅打下了扎实的中医基础,也逐渐养成了“学以致用”的临床意识。1997年,他正式参加工作,带着一腔热血投身到中医事业中。从那时起,他走上了一条既古老又充满挑战的医学之路。

沉潜与磨砺

进入临床后,朱卫兵并未急于求成。他深知,医学之道在于积累与沉淀,尤其是中医,更需要在实践中打磨经验。他曾在不同岗位上不断学习,反复推敲病案,对照古籍典范与现代实践,逐步形成了自己的临证思路。

2010年,他调入山西省商业供销职工医院。多年来,他凭借扎实的专业素养和勤勉的精神,赢得了同行和患者的尊重。2015年,他被任命为中医科主任,肩上承担起科室建设与发展的重任。从此,他不仅是一名医生,更是一位团队的带头人和学术引领者。

研究与探索

医学的发展,离不开探索。朱卫兵长期专注于疑难杂症的病因、病机及发展规律研究。他认为,每一种复杂病情背后,往往蕴藏着人体气血、脏腑功能和外界因素之间的深层次联系。

在研究过程中,他对多种常见却难以根治的病症进行了深入探讨。例如脑水肿、脑积水、肝腹水、水肿以及慢性伤口难以愈合的问题。他注重从中医辨证角度出发,寻找病理根源,并结合传统疗法与现代医学思路进行综合分析。同时,他在跌打损伤的研究上也积累了丰富经验,为中医骨伤学科的发展提供了可资借鉴的思路。

此外,他对足跟痛、足底痛、踝关节损伤等常见运动损伤类问题,形成了较为系统的研究。通过长期临床实践,他逐渐摸索出针对这些病症的诊疗规律,使相关研究在省内具有一定影响力。

学术与传播

朱卫兵不仅是一位临床工作者,更是一位学术探索者。2024年,他的事迹入编《大国中医》一书。这既是对他个人努力的肯定,也是社会对基层中医坚守者的礼赞。《大国中医》记录了许多中医从业者的探索与贡献,朱卫兵的入选,意味着他的研究和实践已具有代表性和传播价值。

在学术交流方面,他注重团队合作与经验分享。作为科室主任,他经常组织同仁们开展病例讨论,带领年轻医生研读经典医籍,结合临床实例探讨辨证思路。他强调,中医的学习不能停留在书本,要走进实践,才能真正体悟“望闻问切”的精髓。

坚守与担当

医疗事业是一条漫长的道路,既需要理想,也需要坚守。朱卫兵始终秉持“医者仁心”的理念,他深知,医生的责任不仅在于救治,更在于陪伴和守护。他常说:“医学不仅是知识与技艺,更是对生命的尊重与理解。”

作为中医科主任,他还积极推动科室建设,不断完善中医门诊的工作流程,引进新的学术理念,提升团队的整体实力。他鼓励同事们在临床中勇于思考,敢于总结,并倡导“中西医结合”的开放态度,让患者得到更科学、全面的服务。

医者之路的意义

回顾朱卫兵的从医生涯,可以看到一条清晰的轨迹:从学生到医生,从一线到带头人,他始终以中医为志业,以探索为动力。三十余年的坚守,使他在疑难杂症研究上积累了深厚经验,也在足跟痛、跌打损伤等方面形成了独到见解。

他的一生,不是惊天动地的传奇,而是默默无闻的坚守;不是轰轰烈烈的壮举,而是润物无声的点滴。他像一株扎根黄土地的古槐,在风霜雨雪中坚韧生长,把枝叶伸向远方。

当今社会,医疗体系日益完善,但仍需要像朱卫兵这样,脚踏实地、耐心钻研的中医人。他们用学识守护生命,用坚守传承文化,用探索推动医学发展。

朱卫兵的故事,也许只是无数中医人中的一个缩影,但正是这些点点星火,汇聚成中医发展的长河。未来,他和他的团队仍将继续在山西这片土地上,书写属于新时代中医人的新篇章。

云计算蓝皮书显示,2025年以来我国云计算产业规模持续扩大,云原生、智算云、行业云等新形态快速发展,为政务服务、工业制造、金融科技和医疗健康等领域提供了坚...

在“人工智能+”行动和新型工业化进程双重驱动下,多家制造业龙头企业加快推进智能工厂和数字化车间建设,将人工智能深度嵌入设计、生产、物流和售后服务全链条...